世界中から巡礼に訪れる空手愛好家たちに、空手発祥の地・沖縄が伝える空手の心。

世界中で愛好家が1億3千万人とも言われている空手。その数は柔道、レスリングなど他の武術・格闘技を圧倒している。日本人には意外と知られていないが、じつは空手の発祥の地は沖縄だ。そのため海外から多くの空手愛好家が沖縄を訪れている。長年彼らの窓口となり、案内を担ってきたミゲール・ダルーズさんに、沖縄空手の歴史とその心について話を聞くため、<沖縄空手会館>を訪ねた。

photo: G-KEN / text: Katsuyuki Mieda

空手の歴史。発祥の地・沖縄から世界へ

沖縄が空手発祥の地だという事実は、意外と日本人には知られていない。しかし「海外の空手愛好家たちはみんな知っていることです」とミゲール・ダルーズさんは言う。

フランス出身のダルーズさんは14歳から空手を習い、1993年に沖縄へ移住。2005年からは沖縄を訪れる海外の空手愛好家たちの窓口となり、彼らに本場沖縄の情報を発信する活動を担ってきた。そして17年に<沖縄空手会館>が開館した際、併設の<沖縄空手案内センター>の職員として加わる。

「空手は琉球王国で士族が嗜んでいた『手(ティー)』という在来の武術です。これに中国や日本、東南アジアの武術の影響が加わり、洗練されていきます。重要なのは『手』は戦(いくさ)ではなく、警護や護身のための武術だったこと。体と心を鍛え、王に仕える優秀な人材を育てるのが目的でした」

19世紀以降は、中国武術の影響を受けた「手」は「唐手(トーディー)」とも呼ばれる。そんな士族秘伝の「手」「唐手」が沖縄の一般の人々に伝わったのは、琉球王国滅亡後、1905年に学校教育に採用されてからだ。この時に「唐手(トーディー)」から「唐手(からて)」に訓読み化される一方、同年に「空手」の表記も初めて用いられた。

「唐手」が日本に伝わるのは、近代空手の父・船越(冨名腰)義珍(ふなこしぎちん)が22年に上京して以降。彼は<講道館>で柔道の創始者・嘉納治五郎らを前に演武を披露。その後、東京のさまざまな大学で指導を始め、40年に<松濤館>を設立。「空手」の表記も、船越が「空」を使ったのと、時局柄「唐」の字を避けたことで定着する。

空手が世界に広まった要因については、ダルーズさんは3つのルートがあったと考える。

「まずは戦前からのハワイや南米などへの移民。沖縄は移民県だったので、空手を嗜む人も多かったはずです。次は本土の空手家の海外派遣。フランスは海外で最初に空手が普及した国ですが、50年代後半に日本人空手家を呼んだことで広まりました。あと一つは戦後沖縄に駐留した米軍。彼らが沖縄で空手を習い、アメリカ本土や次の派遣地に伝えました。沖縄の空手家が海外へ普及活動を始めるのは、やや遅れて60年代後半以降です」

世界中の空手愛好家が憧れる空手の故郷

現在、空手は世界190ヵ国以上に6,000万人以上の愛好者がいるとされる。警察官や軍人らの必修武術となっている国もあり、これらを含むと空手人口は1億3,000万人にもなる。これはあらゆる武術や格闘技人口の中でダントツに多い。ちなみに柔道人口は2,000万人ほどと推定されている。

「私の母国フランスの空手人口は25万人。道場の数は3,000~4,000。中華料理店とベトナム料理店、空手道場の3つはどの町にもあると言われています」とダルーズさん。

一方で現代の空手は競技化、スポーツ化が進み、そのスタイルも多様だ。型を重視する沖縄空手から、寸止めルールを用いる本土空手、防具を着けて戦うもの、そしてフルコンタクト空手まで幅広い。

「おそらく世界の空手の70~80%は本土系の空手です。とはいえその本土系の祖は船越義珍。極真空手の創設者・大山倍達(ますたつ)も船越の弟子です。船越が沖縄出身であることは空手家なら誰もが知っています。多くの気根を張るガジュマルも、元は1本であるように、空手も元を辿れば沖縄という1本の木なのです。だから世界の空手愛好家は、空手の故郷・沖縄に憧れるのです」

レゲエが好きなら一度はキングストンで本場のバイブスを感じたい。ヨガをやっていればリシケシで修行したい。それと同じなのだ。

「沖縄を空手目的で訪れる人は、毎年約1万人います。その80%は海外からです」

<沖縄空手会館>と<沖縄空手案内センター>

そんな発祥地の殿堂として豊見城(とみぐすく)市に設立されたのが<沖縄空手会館>。

「ここは沖縄空手の会館ではなく、沖縄にある空手会館。なので流派は関係ありません」

競技用の広い道場や鍛錬室、セミナー室などがあり、申し込めば誰でも利用できる。

シンボルは那覇市街を見下ろして建つ「守禮之館(しゅれいのやかた)」。高段者のみが特定の日に演武を行う特別道場だ。資料室では空手の歴史や偉大な沖縄空手家を紹介。伝統的な鍛錬具や琉球古武道の武具も展示され、鍛錬具が試せる体験コーナもある。

琉球古武道とは棒や釵(サイ)、ヌンチャク、トンファーなどの武具を使った武術で、本来「手」では空手と一体のもの。沖縄空手の道場では琉球古武道(琉球古武術)も教えるところが多い。

「ヌンチャクもトンファーも中国や東南アジアから原型が伝わり、沖縄の農具が改良されて武器術になりました。ヌンチャクを世界に広めたのはブルース・リーですが、彼が使うヌンチャクとその技は沖縄で生まれたものです。またトンファーは沖縄からアメリカに伝わり、アメリカ警察の警棒に採用されています」

この事実は多くの日本人が初耳だろう。

海外・県外からの空手愛好家はまずはこの<沖縄空手会館>を訪れる。しかし彼らの一番の目的は沖縄の道場で稽古することだ。

「本場沖縄の道場で技を磨くこと。そして先生や道場生との交流を通じ、空手発祥の地・沖縄のアイデンティティを感じること。それが彼らが沖縄に来る理由です。中には沖縄にコネクションがない人もいるので、そんな方々に道場を紹介し、架け橋となるのが、私たち<沖縄空手案内センター>の役割です」

沖縄の心を訪ね、沖縄空手道場へ

沖縄には現在400近くの空手道場がある。ダルーズさんたちはそれらの道場に海外・県外の人を繋いできたが、たとえ違う流派であっても、断った先生は誰もいないという。

「せっかく沖縄に来たのだから一緒に稽古しましょう。沖縄の道場にはそんなオープンさ、フレンドリーさがあります。だから一度来た人は、ほぼ必ずまた来るようになります」

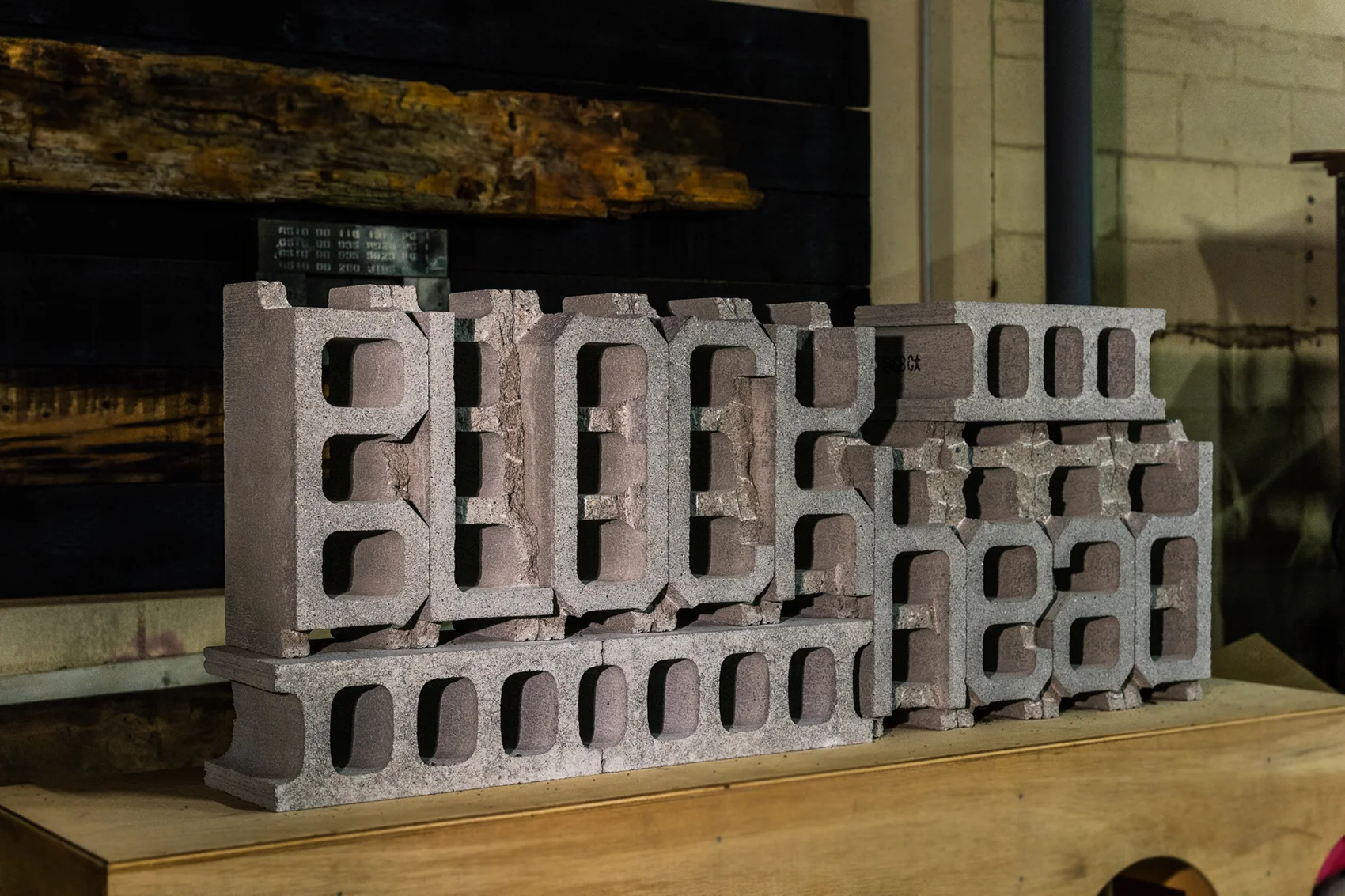

道場では特別なプログラムを用意するわけではない。日常道具を使った鍛錬具や日々の稽古を体験することで、彼らは沖縄空手の精神を学ぶ。具体的にはどんなことだろう。

「沖縄空手は勝ち負けを競ったり、人と戦うための武術ではありません。鍛錬によって体と心を磨き、自分の体を守る。そして心身が強くなることで争いを避けるのが目的です。いわば平和のための武術だといえます」

沖縄空手を象徴する言葉、「空手に先手なし」の真意もそこにあるのだろう。

「沖縄空手は1人でもできるし、どこでもできる。そして何歳になっても年齢に合わせた稽古ができる。昨日より今日のほうが良くできるよう努力することが大事。だから80歳でも空手家は健康だし、その演武はとても美しい。空手は自分と闘う武術なんです」

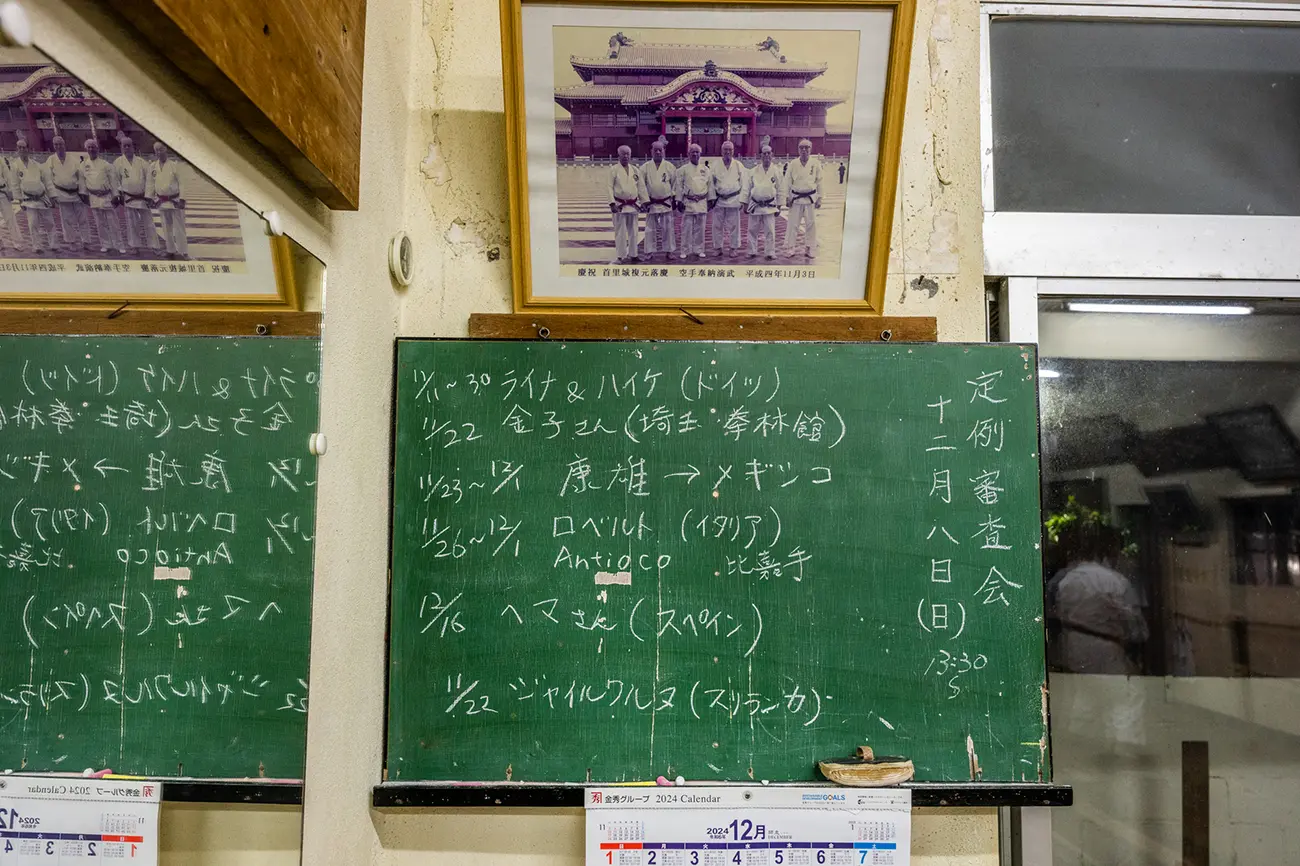

実際の稽古を見学するため、那覇市壺屋にある<沖縄小林(しょうりん)流空手道究道館本部道場>を訪ねた。ちょうどドイツの支部からライナー・シュメーリングさん、ハイケ・オプラハさんが稽古に参加していた。

「沖縄へは20回目ぐらい。今回は3週間滞在して週3日稽古してます」「沖縄での稽古は特別なエネルギーが感じられる」とのこと。

指導する館長の比嘉康雄(こうゆう)先生によると、前月はロシアとポーランドの人が来ていたそうだ。「どこの人だろうと空手をやっている人はみんな仲間。ここで沖縄の心を感じてもらえるのがうれしい」と語る。

この日は埼玉の空手家も参加。全員で基礎練習と型の稽古を行う。道場には気迫が漲り、汗が散る。途中、スリランカの空手愛好家が突然来訪。流派が違うのも気にせず温かく迎え、翌日から参加することに。まさに「イチャリバチョーデー(出逢えば皆兄弟)」だ。

沖縄に来たらぜひ、「空手発祥の地」としての沖縄にも触れてみてほしい。新たな沖縄の魅力が発見できることだろう。

ミゲール・ダルーズ

Miguel Da Luz/1971年、フランスのブルターニュ生まれ。14歳から沖縄空手(剛柔流)を始め、93年に来沖。沖縄県指定無形文化財保持者の剛柔流・東恩納盛男(ひがおんなもりお)氏に師事。2005年以降、海外空手家と沖縄を結ぶ活動を始め、17年に<沖縄空手案内センター>へ。現在はその運営を担う<一般社団法人 沖縄伝統空手道振興会>で県内の学校や保育園への空手の普及活動を担当する。著書に『ミゲールの世界の沖縄空手事情』(沖縄タイムス社)がある。

沖縄空手会館

2017年、沖縄県によって設立。「空手発祥の地・沖縄」を国内外に発信し、伝統空手の真髄を学ぶための拠点施設。空手関係者とともに、空手経験のない観光客にも楽しんでもらえる施設を目指す。

住所:沖縄県豊見城市豊見城854-1

開館:道場施設 9:00~21:00/展示施設 9:00~18:00(入室は17:30まで)

休館:水曜(祝日の場合は翌平日)、年末年始

資料室観覧料:一般400円、高校生・大学生270円、小中学生130円

電話:098-851-1025

HP:https://karatekaikan.jp

沖縄空手案内センター(一般社団法人 沖縄伝統空手道振興会)

住所:沖縄空手会館内

開館:9:00~17:00

休館:沖縄空手会館と同じ

HP:https://okic.odks.jp

お問い合わせ:https://okic.odks.jp/contacts.html

他の記事はこちら